一、銅器全形拓

全形拓,又稱器形拓、立體拓、圖形拓,大約於清代乾嘉以後出現。全形拓綜合運用素描、裱拓、剪紙等技巧,是一門不易掌握的專業技術,除銅器上之銘文 外,亦保存器物的真面貌,可謂藝術價值與學術價值,兼有之。傳統金石學研究,多偏重銘文考釋,往往忽略了銅器器形的作用與重要性,銅器全形拓正好在這方面,提供了難得圖像材料。

傅斯年圖書館蒐藏銅器全形拓超過一千兩百件其中多屬劉體智、柯昌泗、陳介祺舊藏。這些藏品都經過名家收藏,品質極佳,特別是其中不少為著名拓工親手拓製並鈐下印記,如「希丁手拓」、「金谿周康元手拓金石文字」、「王秀仁手拓」、「郃陽馬子雲手拓金石」等。

本所文字學組研究人員特組成小組協助傅圖整理相關的金石拓片,預定出版《傅斯年圖書館藏銅器全形拓片集》,建立銅器全形拓數位化資料庫,將有銘青銅器的基本資料、拓本、釋文、器形照片、全形拓、參考文獻、古文字字形、考釋資料數位化,提供讀者在電腦網路上查詢。

(節抄《古今論衡 3-傅斯年圖書館藏銅器全形拓》陳昭容 黃銘崇 袁國華)

二、漢畫象

漢代人喜以雕刻或壁畫裝飾墓室和祠堂。刻畫的內容有鬼神、異獸、祥瑞、人物、建築、車馬、歷史故事以及田獵、農牧、娛樂等關於信仰和生活的描述,是了解漢代社會、信仰、建築和生活文化史的重要材料。

本所收藏之漢代畫象拓片共約一千四百餘件,分別出自山東、河南、四川、江蘇等地。大部分為民國二十年代前期所搜購,少數為捐贈品或本所人員調查時所拓製。

這批藏品世人知者不多。過去數年,本所陸續整理,發現不少不曾著錄及拓製較早、較佳的精品,目前準備出版藏品目錄,本所「文物圖象研究室」並已將部份資料掃描整理,做成電子圖文資料庫,透過網路提供查詢功能,方便資料的保存與利用。(邢義田)

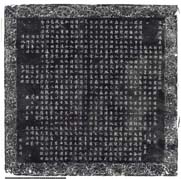

三、南北朝佛教造像

本所收藏佛教方面的金石拓片為數甚多,依內容可區分為造像及其題記、寺塔碑頌、佛名和刻經、陀羅尼經幢、僧尼的塔銘和墓誌、以及其他鐘、鑪題銘等類別。這些拓片以中國為主,始自西元五世紀初,迄於民國,此外也有少數是外國的如日本造像記拓片。從拓片上的收藏印章來看,有的原為桂馥、端方、周星詒、徐乃昌、柯昌泗、潘士魁、鄭盦、劉燕庭等人的舊藏,又以周、柯二氏為最;而耀縣造像部分則是本所石璋如先生田野調查時所購得的。這些金石拓片是我們探討中國佛教文化發展不可忽略的重要史料。

清代金石著作中收錄佛教方面的金石資料極為豐富,使用相當便利,不過拓本的重要性仍不可忽視。本所收藏的孝昌三年 (527) 蔣伯仙造彌勒像、北齊皇建元年 (560) □檀寺比丘法□造靈尊像並觀音經記、以及武平元年 (570) 劉氏宗人造寺等,諸多造像記目前尚未見載於過去的著錄中。上舉最後一例,劉氏宗人造寺記,記載從祖劉桀於北魏太延初年出使粟特,可補史書的闕漏。其次,各家的錄文因拓本傳搨粗劣,或因俗字、異字辨識有誤,釋文謬誤在所難免,因此仔細審讀拓本,校對著錄,實有其必要。

南北朝時期佛教興盛,造像亦蔚為風潮。現存的佛教造像以北朝為大宗,南朝寥寥無幾,因此本所的造像拓片也以北朝為主。就目前整理出的拓片來看,北朝紀年拓片就有一千二百六十餘件,計六百餘種,而南朝拓片僅有二十九件,計十六種。

南朝拓片中,四川地區的造像有七種,參照清光緒八年 (1882) 和民國四二年四川成都萬佛寺出土的數百件造像,顯見四川造像頗為發達。其中又以無量壽佛造像的拓片特別值得注意。

北朝拓片除了寺塔、碑像之外,石窟造像約佔半數。北朝開鑿石窟的風氣特盛,一方面反映北朝佛教重禪修不同於南朝的義學佛教,另一方面也與帝都造像的傳統有關。《魏書‧釋老志》記載和平元年 (460) 於京師平城西郊武周山開窟五所,即今大同雲岡第十六至二十窟,是為北魏太祖等五帝祈福而開鑿的。遷都洛陽以後,宣武帝於龍門為孝文帝后開窟二所,而北齊文宣帝則於鄴都鼓山開鑿響堂山石窟,這種在帝都開窟造像的風氣無疑是一脈相承的。

本所的北朝石窟造像拓片涵蓋甚廣,除了雲岡、龍門、響堂山外,還有遼寧義縣萬佛堂、河南鞏縣石窟、安陽寶山、甘肅涇川南石窟寺等,共有六百二十餘件,計二百種。其中又以北魏龍門石窟佔絕大多數,近五百件,一百四十五種。北魏龍門石窟造像發達,造像記的數目也居全國之最,這與佛教義學發展及孝文帝遷都洛陽積極漢化提振文風有關。

除了石窟造像之外,獨立的造像碑也頗為盛行。北魏初期鮑纂造石浮圖像(442)及宋德興造釋迦文佛像記(457),呈現早期以釋迦信仰為中心的造塔及佛傳的潮流。晚期的張寶珠造像碑(525)原刻於山東益都,現存山東博物館是張寶珠為七世父母等造像,碑側及碑陰並刻有千佛像。東魏武定元年(543)禪師慧訓慧剛等造像碑,原石在河南淇縣,盜運出境時被截為兩段,現存美國大都會博物館。圖像的內容甚為豐富,包括文殊問疾的維摩變及大乘布施精義的須達孥太子本生等圖像,除了代表東魏巨碑式的造像形式外,內容上也呈現大乘佛教會通諸經的思想。(顏 娟 英 謝 振 發)

四、唐代墓誌

一個人死後給予墓誌,舉世皆然,惟墓誌文化有別耳。中國墓誌的出現可以溯源到東漢時,從此歷經魏、晉、南北朝的流變,到了隋唐則進入成熟期,墓誌的形式大至被固定下來。中國的墓誌較諸歐洲和回教文明,最大特色有二:其一是一種隨葬物屬於私秘性的物品,為應付死後世界的憑證;其二是綜括墓主的一生的傳記,通常字數在數百到數千之間,於如此短篇中自無法細交待傳主,因而發展出人生的若干項目被視為誌文書寫的必要主題。此外,在物質條件上,誌文要被鐫刻在一方誌石上,這還不算,其上要覆以另一方石塊,稱為墓誌蓋。

就唐誌演變而言,有兩項重要轉折。第一、文體表達上,約在八、九世紀之交,從駢體文完全更換成散文。這可見韓愈所領導的文學革命運動不只產生在文學界,其效應無遠弗屆,連帶日常生活領域的葬俗文化亦受影響。第二、墓誌文作者通常由喪家在親友範圍中物色,但有些喪家或本人即為文章家,或轉請社會名流(特別是文學家)代筆。這種名人作品很難隨墓主潛藏於地下,相反地,反而在廣大社會大眾中流傳閱讀。這類流傳人間的墓誌自無私密性可言,不但如此,名家國手於撰寫墓誌之時深知有被流傳人世之虞,下筆傾向含蓄和收歛,甚至言之無物。這使得墓誌的私秘屬性為之動搖。迨宋代印刷術發明之後,名家秉筆的墓誌隨著印刷業的發達,流傳更廣。因此,我們在閱讀唐宋墓誌時,對於誌作者是否為名家這點,要特別留意。名家所為的墓誌自無法得窺私秘文化的奧秘。

墓誌所費不貲,只有貴族或經濟條件許可者方可為之。在唐代,並非任何人即可購置墓誌。所以,這是一種上階層的文化。然而,平民中有財力者刻意仿效貴族講究排場者,亦大有人在。這麼一來,民間的葬儀社亦有代客戶製作墓誌的情事產生,惟這類墓誌做工粗糙不說,誌文為現成的套套,故爾由特定葬儀社所出的墓誌可不管死者生前命運如何不同,大家都變成同一個命運的版本的例證而已。明乎此,當我們看到民間人士墓誌大體雷同時也就不會驚訝了。

本所逾六十年來,代有人出利用墓誌治史。論其成績,首就研究領域而言,有從政治史轉向社會史和文化史,次就對史料限制的認識而言,有從「腴墓之辭」的迷思中掙脫出來的跡象,除了一些客觀性訊息,如家世、官爵、以及地理等等,知所利用之外,連同一些主覯性訊息,如涉及意識形態或價值理念者,亦不加排斥而加以利用。

本所所藏墓誌主要為購買而來,而且多半得自千唐誌齋主人所藏者。民國七十年(1981)八月一日,本所開始整理唐誌的工作。整個工作設計和流程由毛漢光先生草擬,盧建榮先生負協助之責。本計畫下轄助理二至四人,由本所和國科會共同支付。原訂工作進度是每整理妥一百片誌文即付印,預訂每年出版一冊。從民國七十一年(1982)出版第一冊以來,至民國八十三年(1994)止,共出版十八冊,費時十四年。這時,本所有鑒於中國大陸和日本方面均出版大批唐誌書籍,而且已將本所未出版者公諸於世。本所經慎重考慮,認為沒有重複出版的必要,遂決定再選目前市面未見的數十張唐誌加以結集出版,並作為整個整理工作的結束。(盧建榮)

| 回前頁 | 跳至頁首 |